メンバー【教育応用研究部門】

Research outline

教育応用研究部門

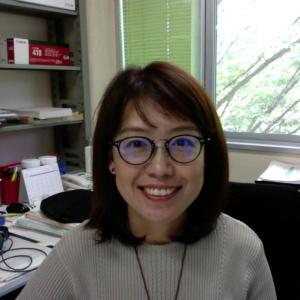

鄭 嫣婷

国際文化研究科 教授

第二言語習得・言語コミュニケーション研究

researchmap / personal website

JEONG研究室では、人が複数の言語をどのように学び、使い、脳がそれをどのように支えているのかを研究しています。fMRIなどの脳画像技術と行動実験を用いて、記憶、感情、社会的な相互作用が言語にどのように影響するのかを探っています。

また、多様で国際的な環境や文脈の中で、私たちがどのように言語を学び、コミュニケーションを行い、多言語的・文化的な行動を選択・調整しているのか、そのメカニズムを神経認知的かつ社会的な視点から明らかにすることを目指しています。

関連ニュース

202410.25

会話における眉の動きが意図認識に与える影響:fMRI研究(ポスター発表)

対面会話で質問するときには、眉の動きが発話よりも先に現れることが一般的です。この眉の動きの先行性には、どのような役割があるのでしょうか。本研究では、眉の動きと発話のタイミングを操作した動画を作成し、参加者にMRIで視聴させました。結果は、こ

202410.24

マルチモーダル入力が言語学習に与える影響: fMRI研究 (ポスター発表)

第二言語(L2)の読解にはどのような仕組みが働き、マルチモーダルな情報(音声やテキストの同時提示)がどのように理解を助けるのでしょうか? また、作業記憶が高い学習者はどのように情報を活用するのでしょうか? こうした問いに答えるため、名古屋市

202410.24

第二言語理解におけるジェスチャーの役割:fMRI研究 (ポスター発表)

母語において、音声と言語的なジェスチャーは一つの統合的なシステムであり、ジェスチャーが話者の意図や意味を理解する助けとなることは広く知られています。しかし、第二言語の話者の場合、ジェスチャーを伴う音声はどのように作用するのでしょうか? 母語

202410.24

中日バイリンガルの言語間文産出:fMRI研究(ポスター発表)

バイリンガルが異なる言語の文を生成する際にどのように統語的な情報を処理し統合するのでしょうか。国際文化研究科のQiang Huangさんが、Society for the Neurobiology of Language (SNL) 202

202410.24

母語と第二言語での感情発話の認知メカニズム:fMRI研究(ポスター発表)

第二言語で感情を言葉にするのは、どうして難しいのでしょうか。従来の見解では、言語的知識が十分に定着していないからとして、非常に一次元的な言語習得の捉え方をしていますが、実はそれよりももっと深い理由があるのではないでしょうか。国際文化研究科の

202410.07

意図の理解における顔信号の先行性の役割:fMRI研究(ポスター発表)

対面会話では、顔信号が発話よりも先に現れることが一般的です。この顔信号の先行性には、どのような役割があるのでしょうか。本研究では、顔信号と発話のタイミングを操作した動画を作成し、参加者にMRIで視聴させました。結果は、顔信号の先行性が顔の動

202409.25

第二言語における感情語彙の習得に脳科学を活かす(東北大学藤野先生記念奨励賞)

東北大学国際文化研究科博士後期課程のLiu Chunlinさん(10月から応用認知神経科学センターのポスドク研究員)が、脳機能イメージング技術を使い、第二言語での感情語彙の習得方法を研究し、その成果が認められて東北大学藤野先生記念奨励賞を受

202409.18

災害時の言語行動を解明する国際共同fMRI研究(論文出版)

災害対応には適切な言語コミュニケーションと正しい行動選択が求められます。グローバルな現代社会では、これらのスキルが母語と外国語の両方で必要とされています。このような背景のもと、Tohoku UniversityとUniversity Col

202404.26

第21回人間神経科学セミナー 情動・音楽・言語の社会認知脳科学 開催

加齢医学研究所人間脳科学研究分野の主催で第21回人間脳科学セミナーを開催しました。今回のセミナーではイギリスのランカスター大学のDr. Francesca M.M. Citronをお招きし、「情動・音楽・言語の社会認知脳科学」というテーマで

202309.21

言語・認知・感情の脳機能研究の可能性(プレ設立イベント)

人文知に対して、どのように神経科学的証拠を与えることができるでしょう。MRIを利用した人文・社会科学研究の共同研究の可能性を模索するシンポジウム「言語・認知・感情の脳機能研究の可能性」を、文学研究科言語学研究室主催、脳MRIセンター共催で開