脳研究は本当に

何かの役に立つのか?

脳研究は本当に何かの役に立つのか?

認知神経科学はヒトの心や行動の謎を、脳内の情報処理(認知プロセス)の組み合わせとして解明します。この研究手法を、心の問題に起因する社会的課題の解決に応用するために、様々な分野の研究者や現場の当事者が集まり、多様な人文・自然科学と認知神経科学の基礎研究技術を統合した「総合知」の創出と人材育成を目指しています。研究会企画や共同研究、大学院入学など、様々な形で皆様のご参加を歓迎します。

イベント予定

-

202603.02イベント

未来人材教育の境界線:学術と現場のギャップ 第4回未来人材研究会

人材育成や教育現場では、「手応えがある実践」と「研究として正しい知見」が、必ずしも同じ方向を向いていないーそんな違和感を抱く教育者・研究者も多いのではないでしょうか。 現場では効果があると信じられている方法は、学術的にどこまで説明・検証で

-

202603.06イベント

SOKAP-connectサステナブル行動×脳科学プロジェクト成果報告会

SOKAP-connectサステナブル行動×脳科学プロジェクトでは、人間の生活や社会活動における認知過程について研究を進めてきました。本シンポジウムではプロジェクトの成果として4つのトピックに関する報告を行います。また、そのトピ

-

202603.07イベント

国際的な第二言語研究者が集うシンポジウムを今年も開催します! (J-SLARF@Tohoku)

J-SLARF (Japan Second Language Acquisition Research Forum) は、世界で戦う日本の第二言語習得研究者達が集うグループです。ロンドン大学の斉藤一弥先生や、早稲田大学の鈴木祐一先生などの有

-

202604.14お知らせ

全学講義「人工超知能との共存をめぐる地平」開講

2026年度の上半期に、人工知能(AI)とその社会的インパクトを多角的に学ぶ全学教育科目を開講いたします。本講義は、情報科学・脳科学・ビジネス・倫理・宗教・医療・教育など、幅広い分野の教員を講師に迎え、AIが人類の未来に与える影響を総合的に

-

202608.17イベント

fMRIデータ解析の講習会2026

fMRIデータ解析の講習会を開催します! 「何から手をつければ良いかわからない」「独学で始めたけれど、解析の流れが掴めない」といった悩みを解決するため、本講習会ではデータ解析の基本的な流れを体系的にお教えします。実際に手を動かしながら一歩

できごと

-

202602.06お知らせ

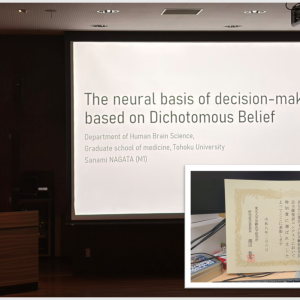

第48回加齢研研究員会主催発表コンテスト3位入賞

第48回加齢研研究員会主催発表コンテストにて、医学系研究科の永田 紗奈美さんが「二分法的信念に基づく意思決定の神経基盤」についての発表を行い、11分野の発表の中から3位入賞として特別賞をいただきました。 限られたプレゼン時間でかつ分野

-

202602.06お知らせ

社会的文脈における自己評価: 社会的受容と拒絶が自己に与える影響(加齢医学研究所研究奨励賞)

このたび、第165回加齢医学研究所研究奨励賞を受賞いたしました。 本受賞に関連して、自己評価が社会生活の中でどのように機能するのかという問いを中心に、社会的受容および拒絶との関係に着目した一連の研究成果を発表しました。本研究では、行動

-

202602.01出版

防災教育の「盛り込みすぎ」は逆効果?:津波メカニズムと避難指示の併用教育効果の脳検証(論文出版)

津波のメカニズム(なぜ起こるか)と避難指示(何をすべきか)の両方を伝えることは、防災教育の効果をより高めるのでしょうか。これまでの研究で、それぞれの情報は個別に有効であることが示されてきましたが、それらを組み合わせた際の影響、特に個人の脳内

-

202512.19お知らせ

バイリンガル研究でJSLS2025にて優秀論文賞

このたび、日本言語科学会第27回年次大会(JSLS 2025)(2025年7月12–13日開催)において、バイリンガルの統語処理を対象に、国際文化研究科の黄 強さんの統語プライミングと fMRI を融合した発表論文が

-

202512.18イベント

企業が求める未来人材:第3回未来人材研究会

第3回未来人材研究会のテーマは「企業が求める未来人材」です。 AIやDXの進展が著しい現代ですが、その勢いは今後もますます盛んになることが予想されています。サステナブルな企業活動のためには、その状況を組織の変革につなげたり、個人や組織が活

-

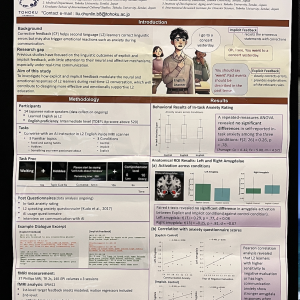

202511.27発表

AIフィードバックと第二言語学習者の不安(国際学会ポスター発表)

生成 AIとの対話が第二言語(L2)学習に広く取り入れられていますが、AI からのフィードバックが学習者の不安や脳活動にどのような影響を与えるのかは、これまで明らかではありませんでした。 本研究では、リアルタイムで 生成 AI と会話しな

-

202511.14イベント

Language, Testing, and the Brain: A Neurolinguistic Approach to Learning and Assessment

言語はどのように学習され、どのように評価されるのでしょうか。 本セミナーでは、応用言語学・言語テスティング・認知神経科学の視点を結びつけ、fMRIやアイトラッキングなどの最先端手法を用いた研究を通して、語彙学習、課題遂行、適応的指導を支え

-

202510.28イベント

【セミナー】Gestures, Language & Brain Dynamics

ジェスチャーは、私たちが言語を理解・処理する脳にどのような影響を与えるのでしょうか。 本セミナーでは、言語学と神経科学の視点から、ジェスチャー・コミュニケーション・認知の関わりを探りました。fMRI研究、発達研究、マルチモーダル分析を通じ

-

202510.24出版

脳はどのように意味に基づく文法を学ぶのか(論文出版)

文法の中でも「意味」に基づく規則は、脳のどのような仕組みで学習されるのでしょうか。 この問いに答えるために、本研究ではfMRIを用いて、アニマシー(生物/無生物)や大きさといった意味的特徴に基づいて名詞を分類する「名詞分類規則」の学習過程

-

202510.16イベント

【シンポジウム】心と社会の理解

計算科学と心理学理論の急速な発展により、人間の心と社会現象を多角的に探究するための新たな方法が広がっています。本シンポジウムでは、理論・実験・計算の視点を融合しながら、心と社会の相互作用をより深く理解するための新しい方法論的アプローチを取り

-

202510.11イベント

片平祭り展示:ドキドキVR高所体験!脳が驚く仕組みとは?

開催日:2025年10月11日(土) イベント:片平祭り 2025 実施主体:人間脳科学研究分野(杉浦元亮研究室) 【概要】 本年度の「片平祭り2025」では、杉浦研究室がVR体験ブースを出展しました。 展示内容は研究室で進行

-

202510.10発表

破局的思考が痛み関連安静時脳機能結合に及ぼす影響(国際学会ポスター発表)

人によって「痛みの感じ方」は異なります。その違いには、身体的な要因だけでなく、「痛みに対する破局的思考(Pain Catastrophizing:PCS)」と呼ばれる、痛みを過大に受け止め「もうだめだ」と感じやすい心理傾向も関係しています。

-

202510.02イベント

【研究会】超知能AIとの共存をめぐる地平

昨今AIの知能の発展は著しく、さまざまな面で人間と同等の「知性」を期待される「汎用AI」が登場し、社会導入が議論されています。これがさらに進化し自律性を獲得した「超知能AI」のリスクが漠然と指摘されていますが、その具体的なイメージが共有され

-

202509.18発表

孤独感の高い人における社会的プレッシャーが顔の感情認識に及ぼす影響とその神経メカニズム(ICON2025 ポスター発表)

顔の感情認識と孤独感の関連については、先行研究で一貫しない結果が報告されています。しかし、その中には、孤独感の高い人は十分な認識能力を持ちながらも、社会的プレッシャー下ではその能力を発揮できないと示唆する研究もあります。現在のところ、この関

-

202509.17発表

社会的・身体化された言語習得 (国際学会シンポジウム開催)

社会的相互作用や身体性に基づく言語学習について、“Language & Music III SY41: Social and Embodied Language Learning” というタイトルの

-

202509.16発表

身体内部感覚に基づく感情言語の神経メカニズム(国際学会ポスター発表・受賞)

本研究では、fMRI を用いて、内部感覚に根差した感情表現(例:「胸が張り裂ける」)が、身体に特定されない一般的な感情ラベルとはどのように神経処理が異なるのかを検討いたしました。 その結果、内部感覚を伴う言語表現が、対応する身体感覚の中枢