できごと

News

202504.25

イチキュッパを安く感じる脳の秘密(論文出版)

198円のような大台割れ直下の価格を非合理的に安いと感じる効果は端数効果として知られており、端数効果は価格の大台割れによって価格の左端の数字が変化すること(Left-digit effect)と価格端数が特定の数字であることによる低価格イメ

202504.24

脳画像研究×ASD支援(シンポジウム)

東北大学応用認知神経科学センター シンポジウム 「自閉スペクトラム症(ASD)者はどのような世界を生きているのか?―脳画像研究が拓く新しい支援―」を、下記の通り開催しました。全体を通して、ASDの生物学的基盤から実際の現象まで包括的に理解

202504.15

「自己像に影響を与える社会的要因」第五回研究会(研究会開催)

本研究会は、どのような社会的要因が自己像の認識・評価に影響を与えるとして問題視されているのか、自己像の認識・評価の歪みとして問題視されている現象はどんなものか、といったことを洗い出し、研究として形にすることを目標に立ち上げられ、第四回研究会

202503.31

もう一度話したいと思うバーチャルアバターとは?:fMRI研究

近年、私たちの生活や健康をサポートするアプリケーションの開発が進んでいます。しかし、皆さんも経験があるように、一度ダウンロードしたアプリケーションでも数週間または数か月たつと飽きてしまいアクセスる頻度が減ってしまい、ついにはアクセスしなくな

202503.31

第二言語語彙学習における情動手がかり:表情豊かな顔貌文脈が初期学習および長期的語彙保持をいかに促進するか(国際学会ポスター発表)

Chunlin Liuさんが2025 Cognitive Neuroscience Society(CNS)年次大会にて、「学習文脈が第二言語(L2)の感情語彙の習得(語彙的意味および感情的意味)にどのような影響を与えるか」に関する研究成果

202503.31

悲しい音楽を好むことに関わる神経メカニズムの解明 (ポスター発表)

私たちは、基本的に悲しみのようなネガティブな感情を避けたいはずです。しかし、悲しみをもたらすと言われている「悲しい音楽」は古くから好まれてきました。なぜ悲しい音楽は好まれてきたのでしょうか? 医学系研究科の土屋 百世さんが、Cogniti

202503.31

感情制御特性は即時的な津波避難にどのように寄与するか:fMRI研究(国際学会ポスター発表)

これまでの研究で、津波即時避難には感情制御特性が寄与することが発見されていました。しかしながら、この感情制御特性がどのように津波即時避難に寄与しているのか、なぜ「即時的な」避難意思決定に寄与できるのか、どのような脳活動によって実現されている

202503.11

第二言語語彙習得における情動的手がかり: 表情豊かな文脈が第二言語の情動語彙の学習と定着を促進するメカニズム(ポスター発表)

第二言語における感情語彙(例:「楽しみ」など)の感情的意味の習得は、言語学習における重要な課題の一つです。本研究では、学習者が第二言語の感情語彙をより深く理解し、効果的に記憶できる方法を探るため、特別に制作された感情表現動画を活用した単語学

202503.11

社会的拒絶における自己呈示に関連する脳活動の解明(ポスター発表)

社会生活において、人々は他者からの拒絶に直面することが多く、その対処戦略は社会的適応において重要な役割を果たす。本研究では、拒絶体験後に強い拒絶感を抱く個人において、頭頂弁蓋部の活性化が有意に増加することが明らかとなった。この結果は、拒絶後

202503.10

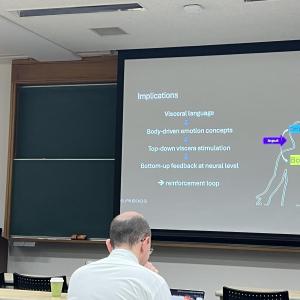

fMRIを用いた内臓感覚に関連する言語の脳内マッピング研究 (口演 ワークショップ)

私たちは皆、感情が体内からの感覚に大きく依存していることを知っていますが、言語などの他の認知領域がどのようにして身体的な感情と相互作用するかについてはあまり知られていません。本研究では、言語がどのようにして心理的なものと身体的なものを結びつ