内部限定(プレビュー)

Internal limited

本ページの記事は東北大学応用認知神経科学センター内部での情報共有を目的としており外部からの閲覧を想定していません。

センターは内容について外部からのご質問にはお答えできず、正確性に関して責任を負いません。

添付ファイル

視線計測(キャリブレーションと記録)

キャリブレーション

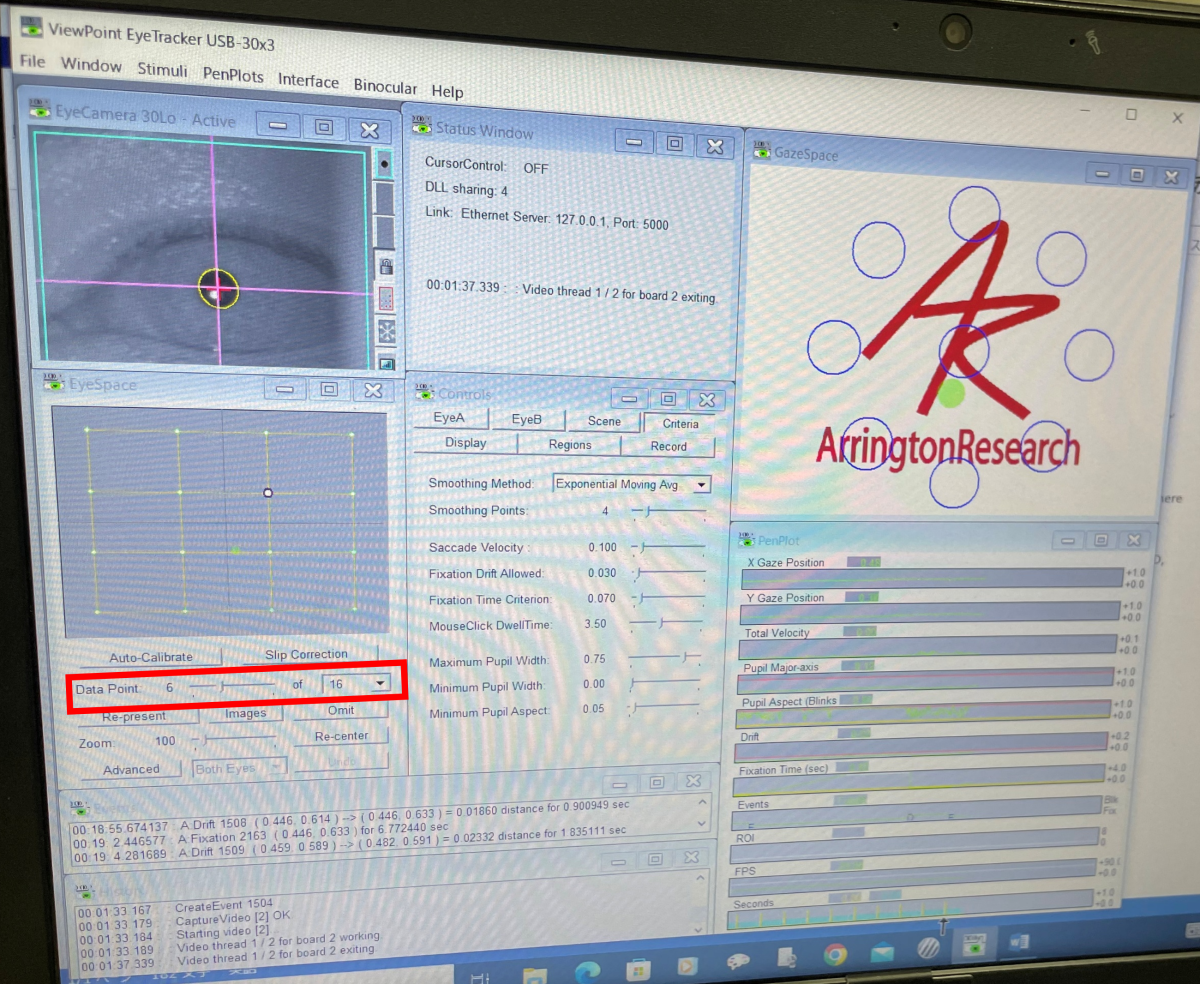

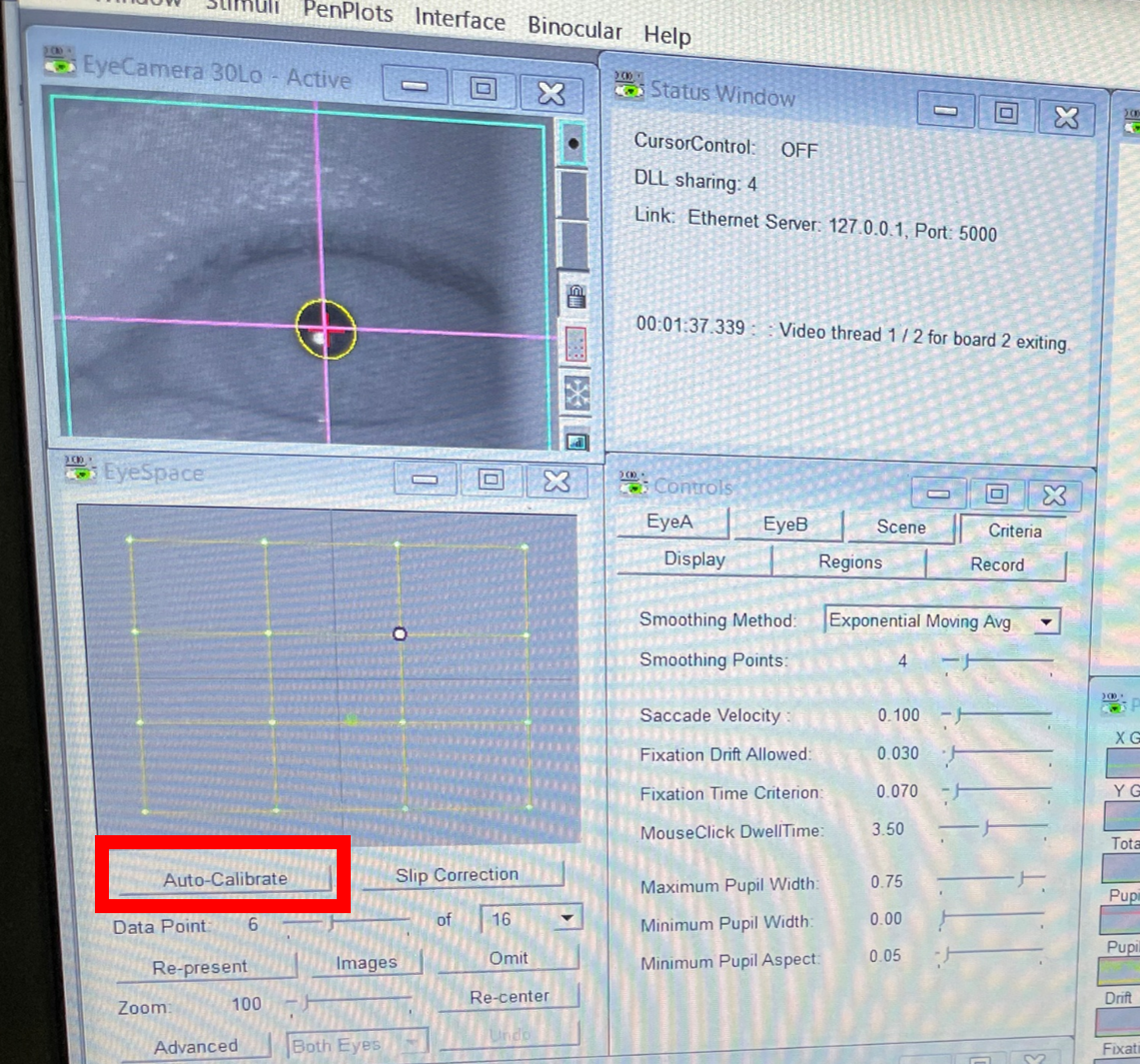

“Data Point”を設定(9-16程度でOK)

どのデータを記録するかは実験デザインに応じて選択する

(1)単一データポイント

(2)複数データポイント

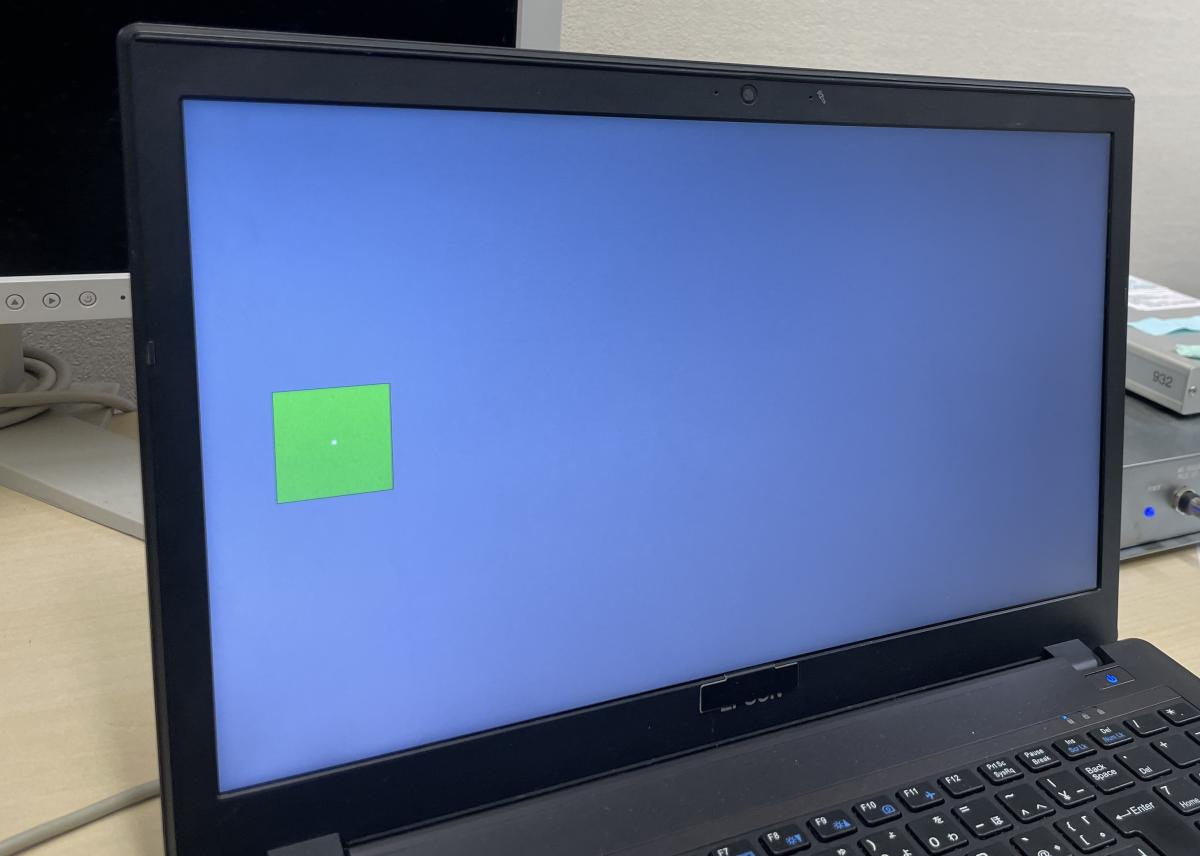

画面に緑の四角が次々に出てくるので、それを見てください。

と案内する。

“Auto-Calibrate”をクリック

※このタイミングでMRIのSurveyを並行して行ってもよい。

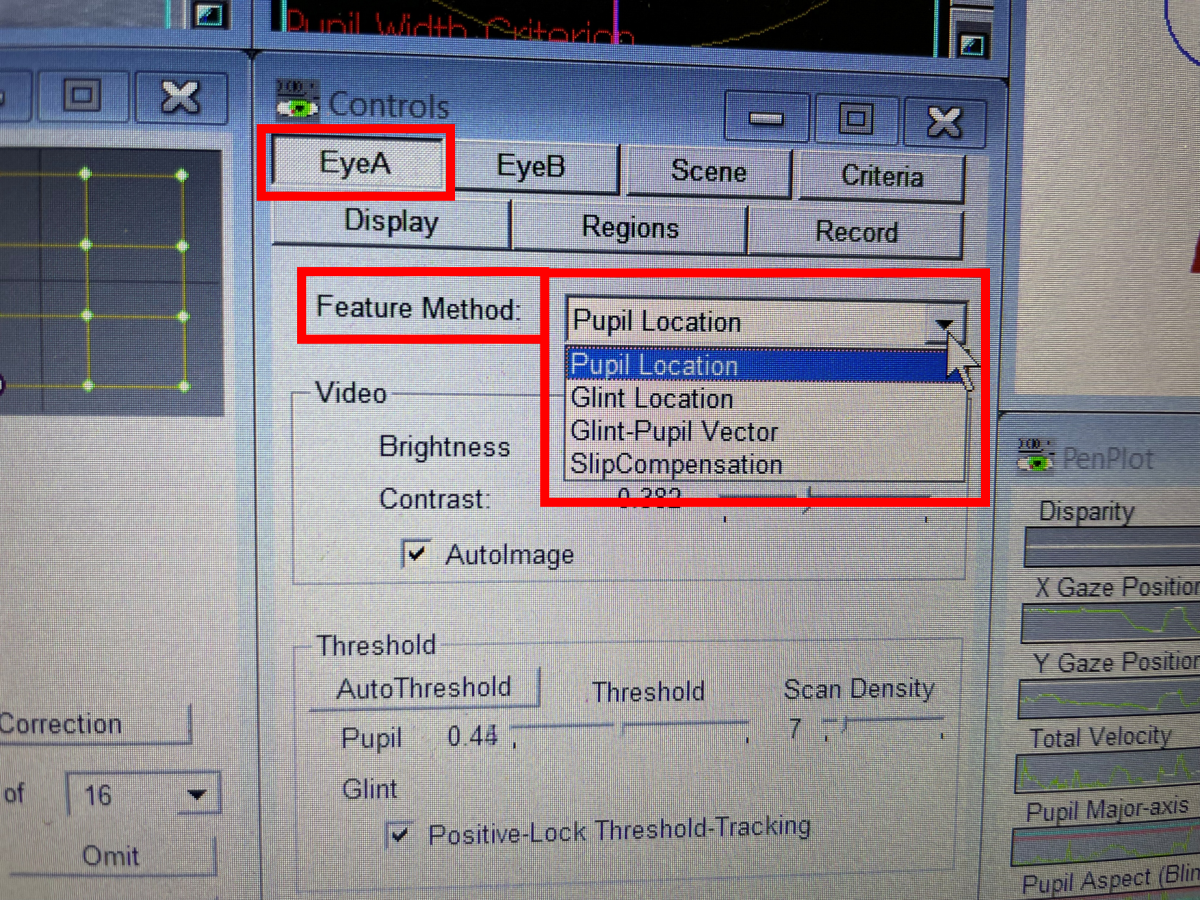

※画像では瞳孔のみ

キャリブレーションが完了したら、

MRI撮像室内ディスプレイに移す映像を

刺激呈示用のPCに切り替える。

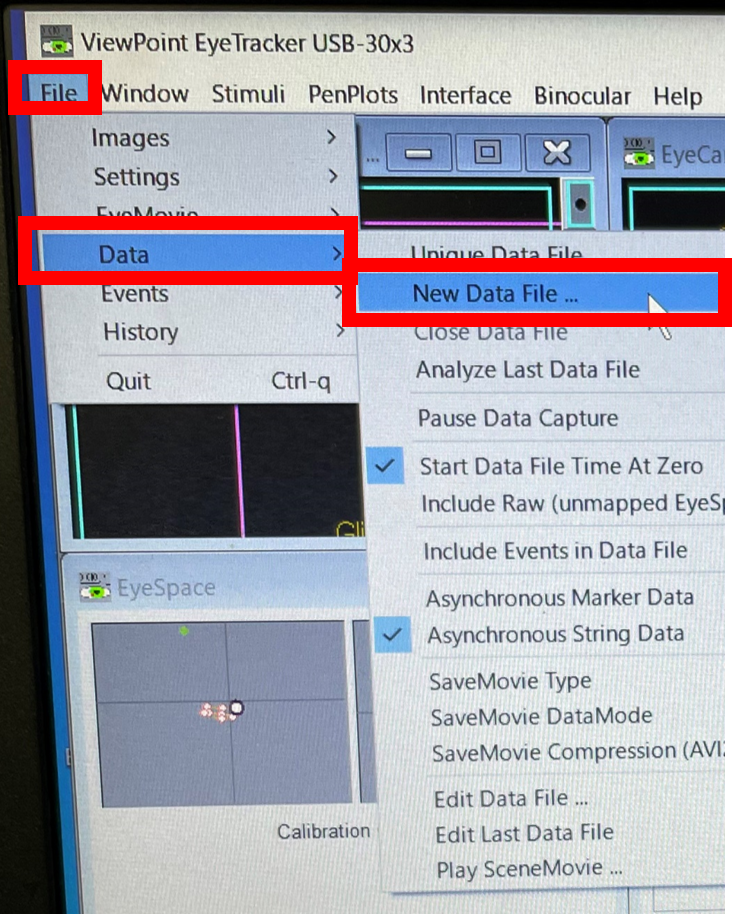

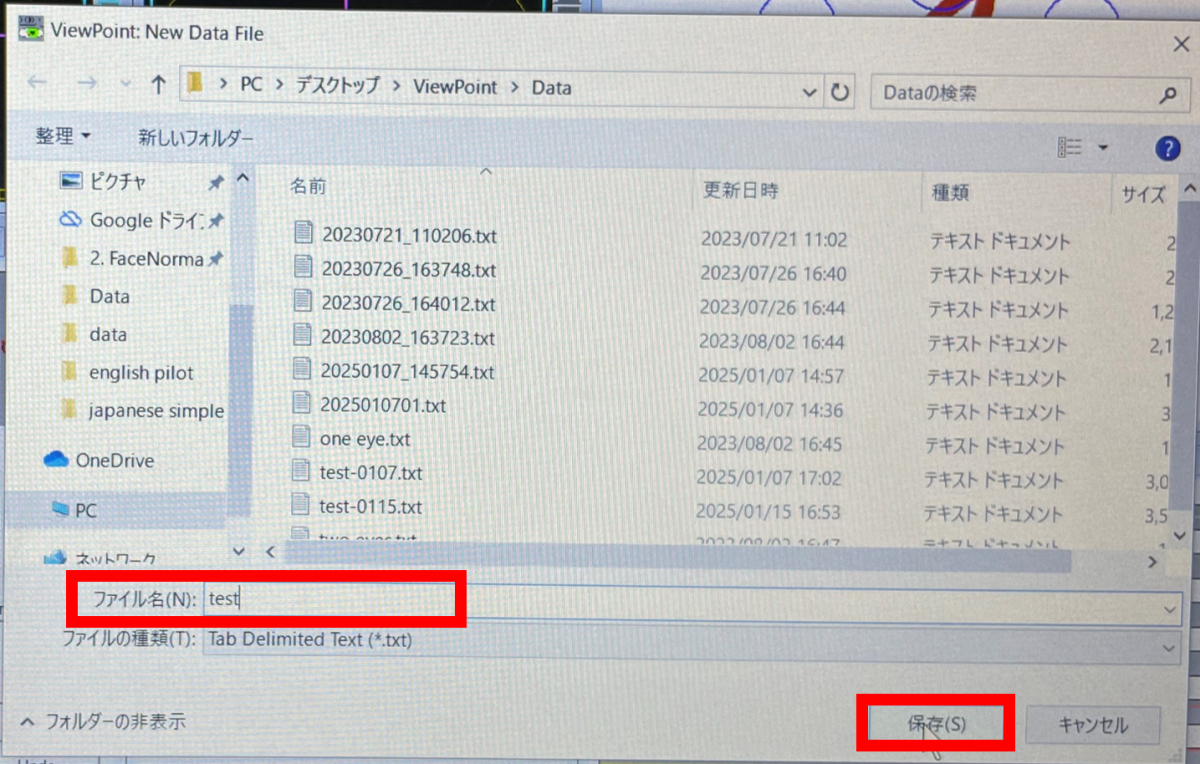

タブの“File”

>“Data”>“New Data File”

“保存”

記録が開始する。

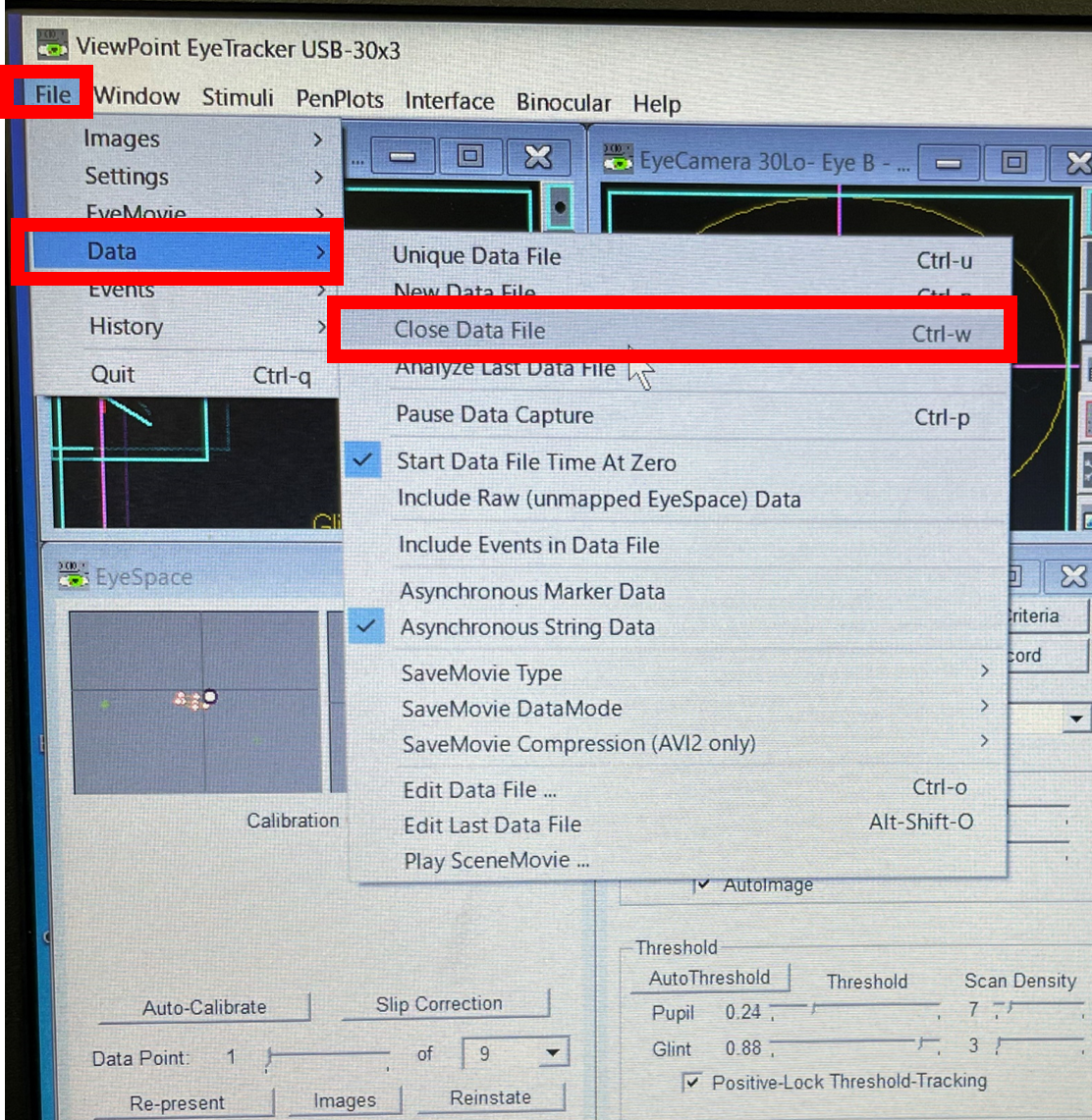

タブの“File”

>“Data”>“Close Data File”

記録が終了する。

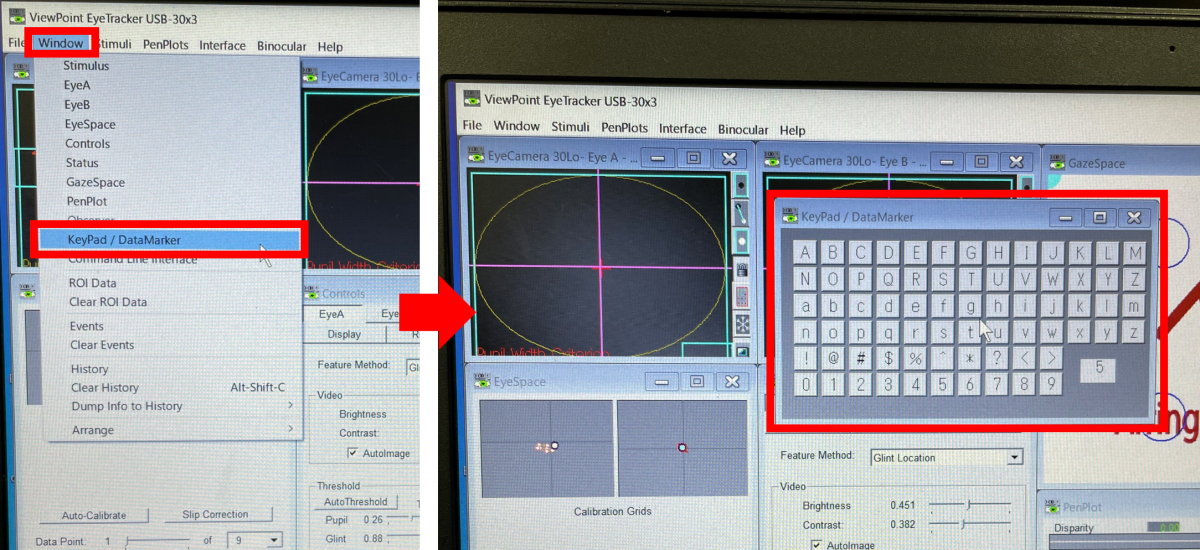

タブの“Window”

>“KeyPad/Datamaker”

アルファベット、数字、記号などのキーパッドが表示される。

撮像を開始したタイミングなどを任意のタイムスタンプで記録することができる。

MRI撮像室内

ディスプレイをみながら被験者の目にカメラの位置とピントを合わせる