内部限定(プレビュー)

Internal limited

本ページの記事は東北大学応用認知神経科学センター内部での情報共有を目的としており外部からの閲覧を想定していません。

センターは内容について外部からのご質問にはお答えできず、正確性に関して責任を負いません。

添付ファイル

【fMRI講義シリーズ 1. fMRIで何ができるか】fMRIの原理: MRI装置を用いた生体画像の撮像

2. 構造画像と機能画像

2. 構造画像と機能画像

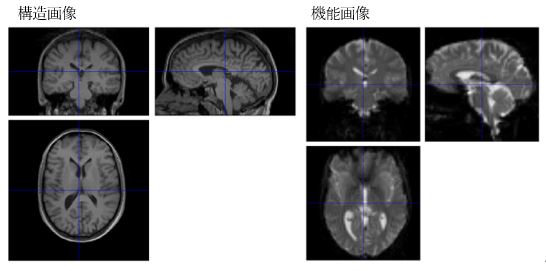

撮像の仕方によってさまざまな画像を撮像できるが、fMRIで主に用いる画像は2つである。

構造画像は、脳の形態を詳細に調べるために撮像する画像で、主にT1強調画像と呼ばれるものが取得される。全脳を撮像するのに5~10分かかる。

機能画像は、脳の働きを調べるために撮像する画像で、主にエコープラナーイメージング法(EPI)を用いて撮像される。機能画像は構造画像と異なり、数秒で全脳を撮像することができ、神経活動に伴う血流代謝の変化を計測できる撮像法である。

MRIは外部静磁場に置かれた原子核が固有の周波数の電磁波と相互作用する現象である核磁気共鳴現象(nuclear magnetic resonance)を用いて、生体から信号を取り出している。ヒトの体内には、水や脂肪などさまざまな形で水素原子が含まれている。ラジオ波(FMやAMなどのラジオと同じような周波数の電磁波)を照射すると、生体内の水素原子(プロトン)がそれを吸収し、徐々に電磁波を放出する。この放出された電磁波を画像化することで、生体内の情報を取得できる。